Historia de CCOO

ConclusionesComplementos

Orígenes del movimiento obrero

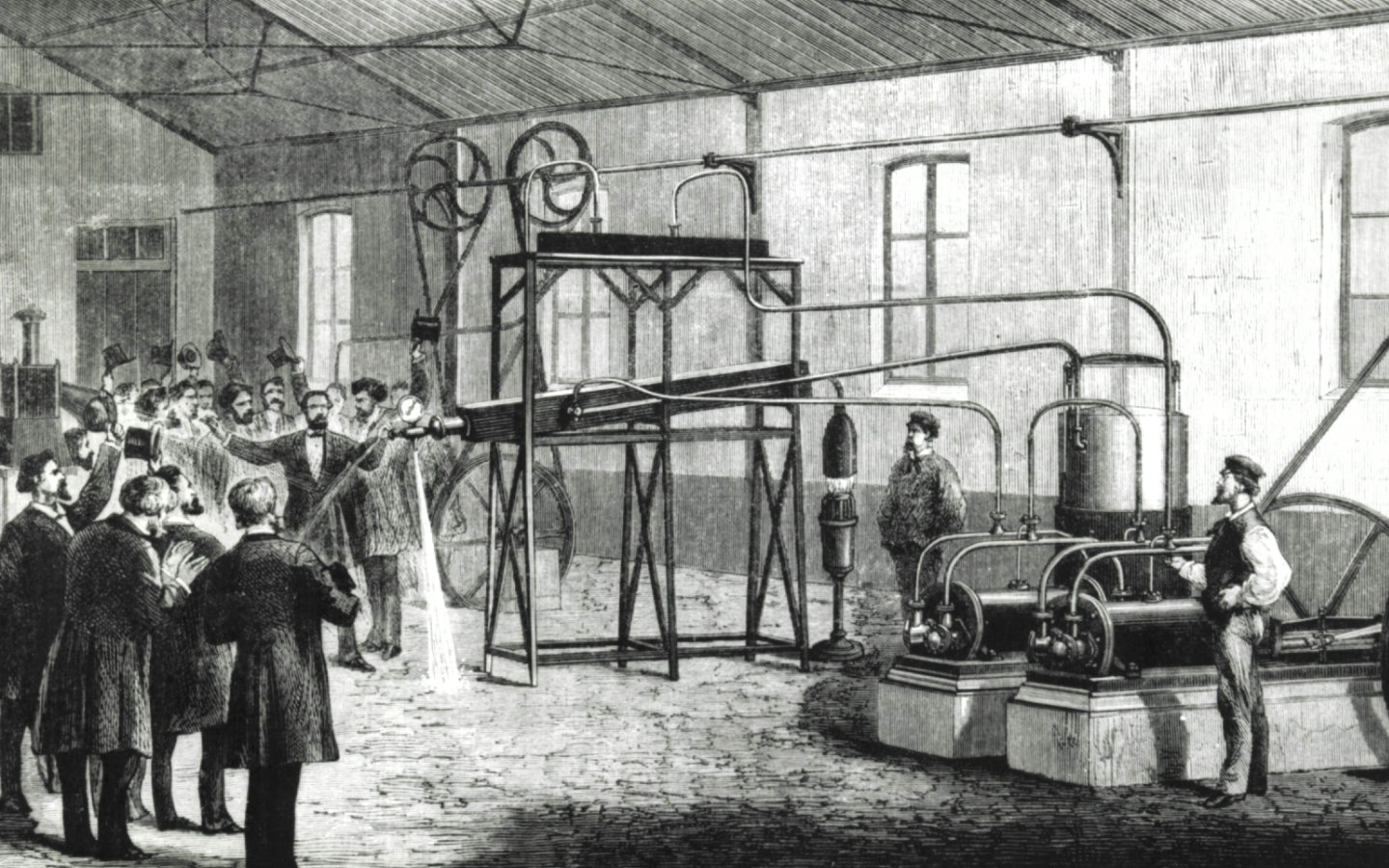

La historia del mundo contemporáneo se inicia con una gran transformación revolucionaria: el paso de las sociedades agrarias a las industriales. Se trata de una ruptura que inicia un proceso que afectará progresivamente a todos los ámbitos de la vida, el trabajo, la economía, las mentalidades, la cultura…

La Revolución Francesa, como vía política, que pone fin al feudalismo y al absolutismo, y la Revolución Industrial, como vía económica, que implanta el predominio de la fábrica por encima de la agricultura y de la ciudad frente al campo, serán los mecanismos de creación de un mundo nuevo, de una sociedad nueva, madre de la de nuestros días.

El sistema parlamentario y la igualdad ante la ley serán valores destacados en el mundo moderno, pero, sin embargo, la realidad es que se va configurando una estructura social con profundas desigualdades.

Dos clases sociales serán las protagonistas de la nueva sociedad: la burguesía industrial dominante, que gozará de todas las ventajas y privilegios derivados del poder económico, y el proletariado, el conjunto de personas que trabajan en las industrias y que, por número y condiciones de vida, irán sustituyendo al campesinado en el nivel más bajo de la sociedad.

El proletariado trabajaba y vivía en condiciones absolutamente deplorables, en viviendas insalubres, en situaciones de discriminación de la mujer, de trabajo infantil, de alimentación insuficiente, con inexistencia de prestaciones sociales y de derechos colectivos, con jornadas de trabajo agotadoras… Todo esto en una sociedad nacida de la lucha por la libertad y que, como ya hemos dicho, reconocía la igualdad de los hombres frente a la ley.

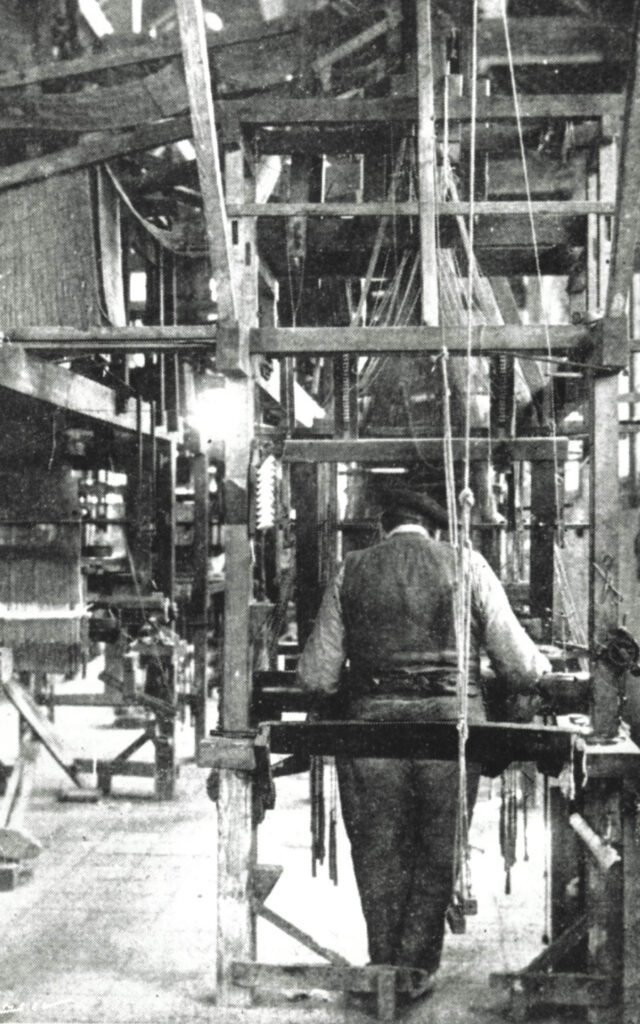

Este proceso de transformación se irá extendiendo por toda Europa, aunque no se da ni en el mismo momento ni de la misma forma. Por lo que respecta al Estado español, sólo se puede hablar de una verdadera industrialización en Cataluña, centrada en el sector textil, y, posteriormente, en el País Vasco, centrada en el sector siderúrgico.

En las duras condiciones de vida que deben soportar los trabajadores y trabajadoras irán configurando un sentimiento de solidaridad que desembocará en la necesidad de organizarse para intentar hacer frente a esta situación.

La voluntad y la necesidad de crear organizaciones será una constante del movimiento obrero. Las primeras asociaciones obreras tenían un cariz únicamente asistencial, alejadas de cualquier tipo de acción reivindicativa. Se trataba de sociedades de ayuda mutua, encargadas de paliar las distintas situaciones desesperadas que se iban produciendo.

Las graves dificultades que sufría la clase trabajadora, junto con la aparición y extensión de nuevas ideologías, provocaron la aparición de más asociaciones y su evolución hacia objetivos reivindicativos (reducción de jornada, incrementos salariales, contratos colectivos, rechazo del trabajo infantil…), que chocarán con diversos niveles de intolerancia y de represión por parte del poder político y económico del momento.

El proceso de crecimiento de las organizaciones obreras se refuerza en el último tercio del siglo XIX y se consolida en los primeros años del siglo XX. La creación de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT, Londres, 1864) ayudará a extender las ideas revolucionarias. En Cataluña aparecerán tanto de tipo marxista como anarquista; estas últimas serán las de mayor aceptación hasta la Guerra Civil. Otra ideología, al margen de la influencia de la AIT, que también encontrará a muchos seguidores en nuestro país, será el republicanismo federal. Sin embargo, hay que decir que la idea del internacionalismo, fuertemente presente en el conjunto del movimiento obrero, se combinaba con el arraigo a la realidad de Cataluña ya sus reivindicaciones como pueblo. Este hecho se repetirá cuando se produzca la difícil reconstrucción de ese movimiento después de la Guerra Civil.

Consecuencias de la Guerra Civil

Como primeros años del siglo XX se consolidan los núcleos industriales de Cataluña, País Vasco, Asturias y algunas grandes ciudades, situación que coexiste con una estructura económica y social del resto del Estado eminentemente agraria. La fuerza de las organizaciones obreras y campesinas iba aumentando frente al conservadurismo de las clases dominantes, contrarias a aceptar cualquier tipo de avance social.

La proclamación de la II República, en 1931, con todo lo que representaba, llevó al poder económico ya los sectores más reaccionarios a promover una insurrección militar (1936) que se convertiría en guerra civil. La derrota de las fuerzas republicanas y el inicio, en 1939, de la dictadura del general Franco pusieron fin a los derechos democráticos. Quedaron prohibidos todos los partidos, sindicatos y organizaciones ciudadanas que preconizaban estos valores, y se produjo una ruptura total con la que había sido la sociedad catalana de antes de 1936.

Los efectos de esta ruptura se dejarán notar a todos los niveles ya los diferentes ámbitos sociales, en los aspectos más directamente políticos y de alcance general, como elausencia de libertades, la acumulación de poder en una sola persona o laaislamiento respecto del mundo democrático, y en una política económica igualmente cerrada al exterior que, en una etapa de enormes necesidades, favorecía a las grandes fortunas de los amigos del régimen y mantenía en la miseria las capas populares, ahora desprovistas de sus mecanismos de defensa y reivindicación. Pero también afectó a las cuestiones cotidianas: enseñanza, cultura, espectáculos, tradiciones, religiosidad… El país nunca volvió a ser el mismo.

El movimiento obrero, nacido con el proceso de industrialización del siglo anterior, fue aniquilado. La gente que lo dirigía había muerto, estaba en prisión o en el exilio, o, en el mejor de los casos, vivía en el país en total clandestinidad. Las organizaciones como tales mantenían vivas sus siglas a través de direcciones instaladas en el extranjero. Esta distancia les hacía muy difícil su relación con la realidad catalana, y muy a menudo les llevó a errar en sus análisis y, por tanto, a hacer propuestas que no tenían ninguna incidencia en el conjunto de la clase trabajadora.

La sociedad que se iba configurando era el resultado de una cruenta guerra civil, resuelta con la imposición de una dictadura especialmente represiva con todo lo que pudiera tener que ver con la reivindicación obrera. Se había organizado un sindicalismo oficial, de cariz vertical, En la que debían convivir patronal y trabajadores dentro de una misma estructura (CNS). Por tanto, no es extraño que las condiciones de vida, en general, y las laborales, en particular, se hubieran deteriorado considerablemente. En concreto, y como ejemplo, cabe decir que no se recuperaron los niveles salariales de 1936 hasta la segunda mitad de los años cincuenta.

El subdesarrollo se notaba principalmente en las zonas rurales, y provocó un fuerte corriente migratoria desde otras comunidades hacia las ciudades industriales de Cataluña, que sufrieron un crecimiento absolutamente desorbitado y sin ningún tipo de control ni planificación. Esto supuso la aparición de barrios enteros, construidos con la especulación como único objetivo, que no disponían de muchos servicios imprescindibles y en los que, en pocos meses, se instalaron miles de personas.

Con este panorama, era lógico, pues, que a pesar de la falta de libertades aparecieran diferentes brotes de contestación y reivindicaciones, tanto de estrictamente laborales como de mejora de las condiciones de vida en los barrios.

Estaba claro que, de nuevo, las clases populares necesitaban organizarse, pero también era evidente que las antiguas organizaciones no eran válidas para dar respuesta a los nuevos retos. Las organizaciones no son otra cosa que los instrumentos de los que nos dotamos a las personas para realizar un determinado objetivo. Por tanto, había que inventar nuevas formas de organizarse que fueran realmente útiles para la sociedad de la época.

Reconstrucción del movimiento obrero

La finalización de la Segunda Guerra Mundial y la consiguiente derrota del nazismo, aliado de la dictadura franquista, significó más aislamiento, mayores dificultades y problemas para el Gobierno español, pero también un endurecimiento de las ya difíciles condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, lo que va aumentar aún más las tensiones sociales que había. Así surgieron, entre los años 1945-1946, los primeros movimientos reivindicativos de cierta importancia de la posguerra. Los hechos cogieron totalmente por sorpresa a las autoridades, que, en un primer momento, no supieron cómo actuar, pero una vez superado el desconcierto inicial reaccionaron de forma contundente, reprimiendo por la fuerza cualquier tipo de acción reivindicativa.

Estas movilizaciones y las que se producirán en los años cincuenta tendrán un cariz marcadamente espontáneo, como reacción ante las dificultades en las que se vivía, sin que las antiguas organizaciones obreras tuvieran ningún papel destacado. De entre estas acciones, cabe mencionar, por su repercusión social, el boicot popular en los tranvías como protesta por la subida del precio del billete, en 1951, o el constante papel reivindicativo del personal de algunas grandes empresas, como el Enasa-Pegaso, a lo largo de los años cincuenta.

Quedaba cada vez más claro que las clases populares no se resignaban al papel que el franquismo les había adjudicado y querían mejorar sus condiciones de vida. Al mismo tiempo, se hacía evidente que no había nadie que asumiera los problemas reales de la mayoría y encabezara la lucha por solucionarlos.

el progresista incorporación al mundo laboral de jóvenes que no habían vivido la Guerra Civil, el crecimiento económico iniciado en 1951, la concentración en Barcelona y en torno a las masas de población procedentes de las áreas rurales más subdesarrolladas, el cambio de actitud de algunos sectores de la Iglesia, que abrieron las puertas y apoyaron las reivindicaciones obreras, y la confluencia de personas no afiliadas a ninguna organización, pero dispuestas a luchar, con militantes del PSUC y con los de las organizaciones obreras católicas, como el HOAC y la JOC, iba configurando un nuevo marco más favorable a la consecución de mejoras sociales.

Un elemento que tuvo un papel clave en el crecimiento del incipiente movimiento obrero fue la utilización de las estructuras sindicales franquistas (CNS) para fines no previstos por el régimen. En los diferentes procesos electorales (1944, 1947, 1950, etc.) resultaron elegidos un número cada vez mayor de personas realmente representativas de los trabajadores y trabajadoras, que, muy a menudo, militaban en organizaciones clandestinas, y que, bajo el paraguas del propio sindicato vertical, estaban dispuestas a plantear públicamente reivindicaciones absolutamente inasumibles e inaceptables desde el punto de vista político de la dictadura, pero que sí eran bien recibidas entre la gente trabajadora y provocaban acciones reivindicativas realmente importantes. Sin embargo, el paraguas de la CNS no era muy resistente, así que, cuando la cuerda se tiraba demasiado, el Gobierno se olvidaba de las posibles contradicciones y anulaba los pequeños espacios de participación previstos en sus propias estructuras sindicales, retiraba los cargos obtenidos en las elecciones y, en muchos casos, acababa encarcelando a los responsables.

Las Comisiones Obreras

Esta nueva realidad social que se iba configurando manifestaba muchas necesidades y frecuentemente generaba actitudes reivindicativas, que seguían todavía carentes del instrumento organizativo que las canalizara y las llevara a buen puerto.

En 1958 se promulgó una ley de negociación colectiva que cerraba la etapa en la que era el Gobierno exclusivamente quien fijaba las condiciones laborales y abría la posibilidad de negociación entre la representación de la patronal y la de los obreros, siempre en el estrecho marco del sindicato vertical, que rápidamente fue desbordado por la dinámica de las relaciones laborales.

El procedimiento deelegir en asamblea un grupo de trabajadores, una comisión que fuera la encargada de plantear las reivindicaciones y que se disolvía una vez terminado el conflicto, ya utilizado antes de la nueva legislación, se incrementó notablemente a partir de las posibilidades legales que ésta ofrecía, obtuvo buenos resultados y se convirtió en una forma de organizarse útil para las necesidades del momento.

Un ejemplo simbólico de este estilo de funcionar fueron las huelgas de mayo de 1962 en la Maquinista Terrestre y Marítima: se escogieron delegados por secciones y se formó una comisión para negociar con la dirección. Aunque las movilizaciones empezaron por el efecto de las huelgas de Asturias (donde se crearon las primeras Comisiones Obreras estables) y la consiguiente represión del Gobierno, también se plasmaron una serie de reivindicaciones concretas, lo fundamental sería “menos delgadas y más salario”. La conflictividad se extendió a otras empresas y comarcas. De entre estas comarcas queremos destacar, por su implicación en las diferentes movilizaciones, el Baix Llobregat y el Vallès, especialmente la ciudad de Terrassa. En todos los casos, el modelo de organización se basaba en la elección de comisiones unitarias. Se obtuvieron varias mejoras, pero también se pagó un alto precio en despidos y detenciones.

Los trabajadores y trabajadoras nos habíamos dotado de un tipo de organización que recibió el impulso definitivo en los primeros años sesenta al mostrar su eficacia en la negociación colectiva y las movilizaciones en torno a los convenios de empresa.

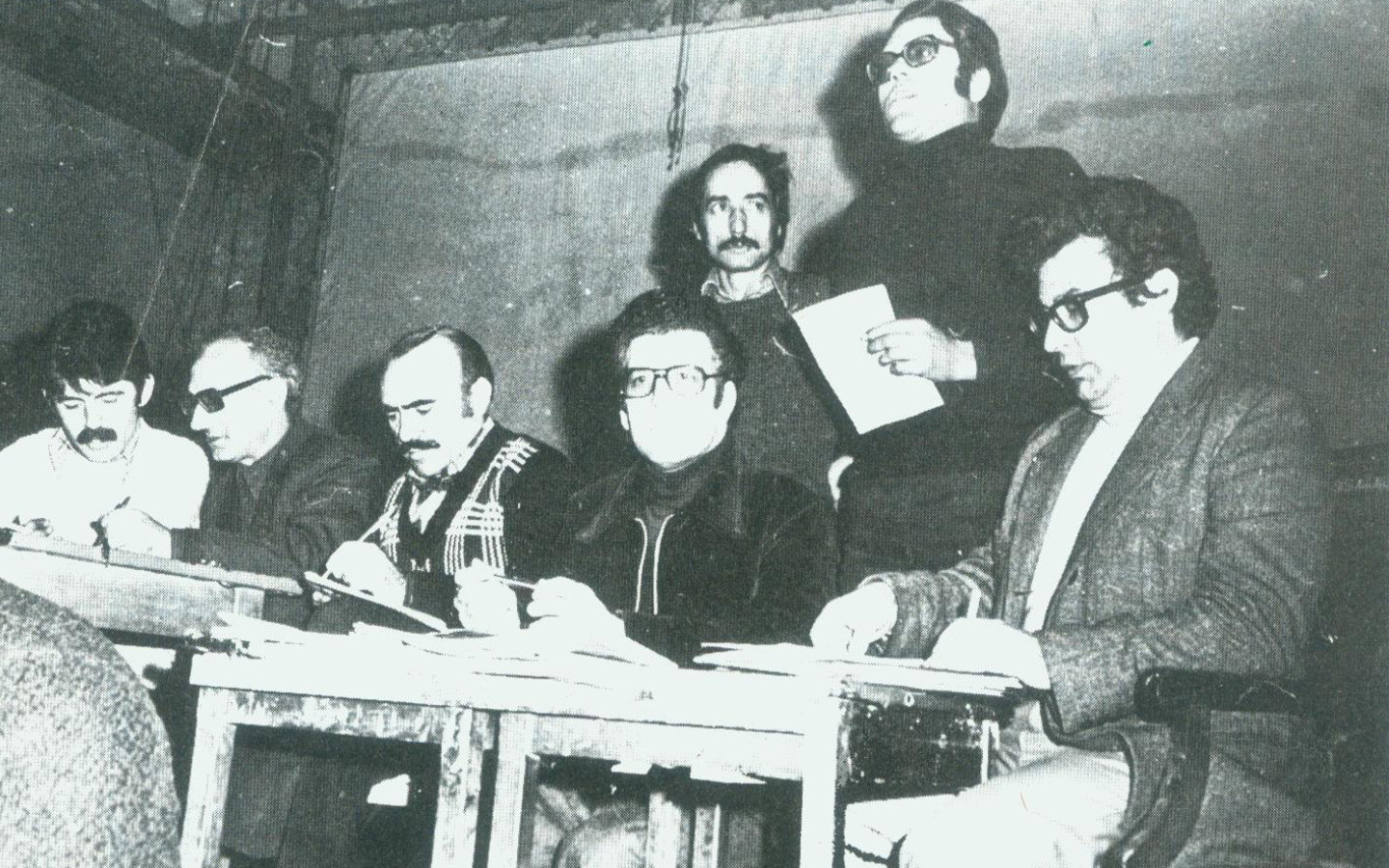

El siguiente objetivo era que las comisiones trabajaran de forma continuada, sin autodisolverse después de la acción concreta y se coordinaran entre las diferentes empresas, para poder preparar acciones en común y aumentar su fuerza. Gracias al elevado número de auténticos representantes obreros elegidos en las elecciones sindicales de 1963 y 1966, “muchos de ellos miembros de comisiones de empresas (el 85% según publicaba Tele Expres), y algunos, además, militantes de organizaciones marxistas catalanistas y cristianas progresistas”, pudieron utilizarse las estructuras sindicales oficiales, lo que significó una gran ayuda para las tareas de coordinación.

Las reuniones “legales” en la CNS permitieron contactos entre muchos enlaces y jurados de empresa democráticos que ni siquiera se conocían entre sí, pero que coincidieron en la necesidad de dotar de coordinación y estabilidad a las comisiones en torno a una plataforma reivindicativa.

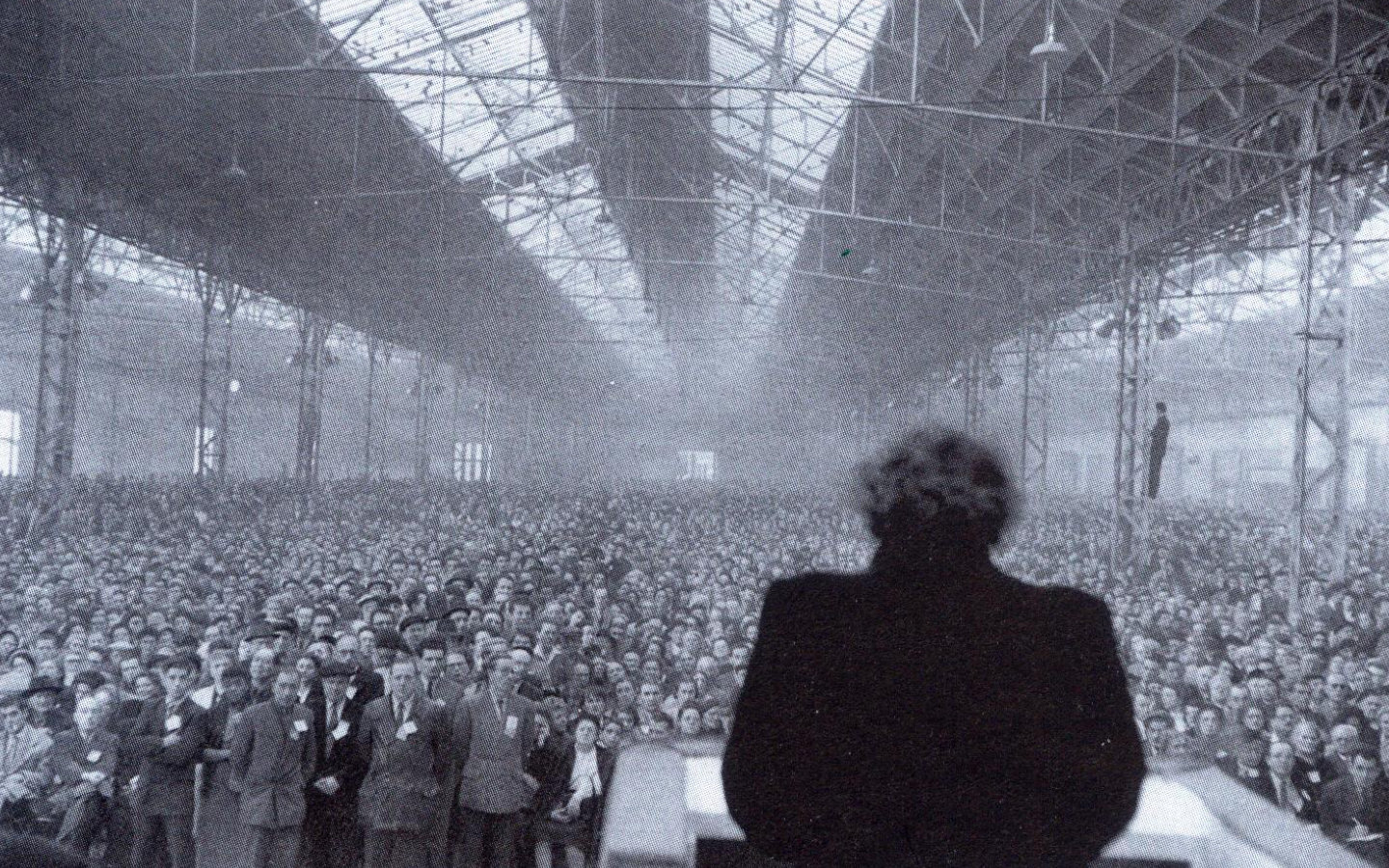

laaño 1964 será el definitivo, se realizarán algunas reuniones, estas clandestinas, en parroquias del Baix Llobregat, que desembocarán en un encuentro de unos cuarenta sindicalistas en la parroquia de Sant Miquel de Cornellà, donde se constituirá una primera comisión que se autollamó central. Por fin, el sábado 20 de noviembre del mismo año, en la parroquia de Sant Medir de Barcelona, se producirá la clausura de las reuniones de Cornellà: unas trescientas personas realizarán una asamblea de donde surgirá la constitución formal de Comisiones Obreras. Había trabajadores de diversas ramas laborales, algunos eran enlaces sindicales, pero otros no, había comunistas, socialistas, católicos progresistas, nacionalistas, afiliados a los sindicatos históricos CNT y UGT, y también personas que no pertenecían a ninguna otra organización.

Esta gran pluralidad mostrada en la fundación de CCOO no era más que el reflejo del trabajo unitario que habían representado las comisiones elegidas en las empresas y que será una constante que acompañará a la organización en todo su futuro: la unidad de los trabajadores y trabajadoras como tal, por encima de ideologías y organizaciones, el viejo sueño del antiguo movimiento obrero del siglo XIX.

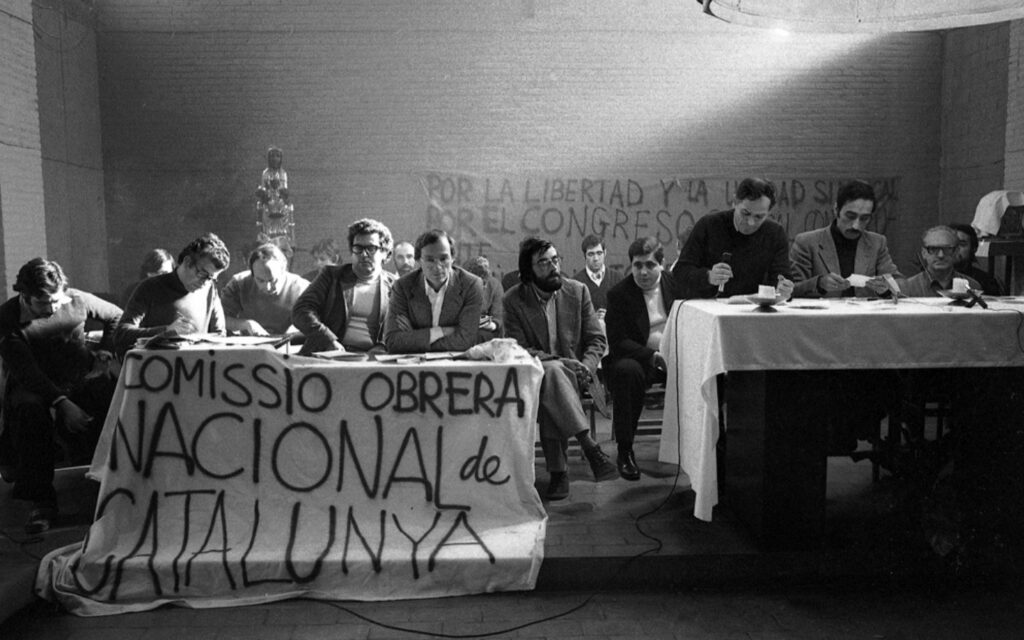

Se había dado un paso fundamental, pero todavía era necesario avanzar en la estructuración de la organización y en la definición de objetivos. Así, desde Barcelona se fue extendiendo hacia diferentes comarcas, con la voluntad de estar presentes en toda Cataluña. La creación de la CONC (Comisión Obrera Nacional de Cataluña), en 1966, que cerraba el proceso organizativo, surgía como necesidad de coordinación de las diferentes comisiones comarcales y se convertía en el máximo organismo de dirección para toda Cataluña. Este hecho, junto con la decisión de participar en las movilizaciones de la Fiesta del Once de Septiembre, mostraba ya desde un primer momento que CCOO, dentro del objetivo de recuperación de las libertades democráticas, también hacía suya la lucha por las libertades nacionales de Cataluña, y entroncaba, así, con la tradición del movimiento obrero catalán y sus relaciones con el catalanismo progresista y el republicanismo federal.

El objetivo era ser una organización de mayorías, abierta, a la que pudieran pertenecer todas aquellas personas que, por su forma de ganarse la vida, se sintieran miembros de una clase social, la de los asalariados, algo absolutamente imposible si hablamos de una organización clandestina. Por tanto, a pesar de la actitud represiva de las autoridades franquistas, se optó por aprovechar las rendijas del sistema para salir a la luz pública. Cuando se convocaban las elecciones sindicales era el momento en que se abrían mayores posibilidades, aprovechando las reuniones y asambleas de preparación de candidaturas y programas. Precisamente, las elecciones de 1966 supusieron un rotundo éxito de las candidaturas impulsadas por CCOO.

Otro de los aspectos que desde el primer momento impregnó la actuación de CCOO es el suyo carácter sociopolítico, es decir, el convencimiento de que las mejoras para los trabajadores y trabajadoras se defienden en los puestos de trabajo, pero también en otros ámbitos no estrictamente laborales. Esto explica su presencia en las luchas en los barrios para unas mejores condiciones de vida, en las plataformas unitarias deoposición a la dictadura (como la Assemblea de Catalunya) o en las reivindicaciones por la sanidad y la escuela pública de calidad, Entre otros.

Sin embargo, no hay ninguna duda de que el gran papel de la organización estaba en las empresas: allí había nacido y allí mantenía su mayor capacidad de influencia, y obtenía grandes resultados en todo lo que significaban reivindicaciones laborales concretas y manifestaciones de solidaridad, pero más que discretos cuando se trataba de convocatorias más generales, como las llamadas jornadas de lucha.

La actuación semipública tuvo indudables efectos positivos y mucha gente seguía sus propuestas por el hecho de conocer directamente a las personas que las hacían. La vertiente negativa era que también facilitaba la represión de las autoridades franquistas, que a menudo se sentían desbordadas y actuaban retirando las credenciales sindicales, despidiendo y encarcelando. En este sentido, una de las etapas más significativas se produjo en los años setenta, a finales de la dictadura. Como ejemplo, podemos recordar las largas condenas impuestas en el histórico Proceso 1001, en los que fueron juzgados algunos de los máximos dirigentes de CCOO de todo el Estado.

La Transición

Por otra parte, al tiempo que se daban puntos álgidos de represión, la progresiva recuperación de espacios de libertad ponía de manifiesto la imposibilidad de que las autoridades pudieran frenar la evolución de la sociedad. Nos acercábamos a una etapa que se preveía decisiva, el fin del dictador era cercana y las distintas opciones políticas y sociales pretendían orientar la continuidad o la transformación del sistema impuesto después de la Guerra Civil, la inacabable dictadura franquista. Habían sido unos años absolutamente negativos para la sociedad en general, pero especialmente duros para los sectores más desfavorecidos, que se vieron obligados a reivindicar, movilizarse y luchar por ser respetados e ir obteniendo unos derechos mínimos, que normalmente ni deberían haberse discutido. Será en este marco en el que nacerán, se desarrollarán y consolidarán las Comisiones Obreras, que se muestran como un instrumento realmente útil para la defensa y la reivindicación de la gente trabajadora, y se convierten, sin lugar a dudas, en la organización obrera más representativa. El predominio de CCOO será tan importante que incluso algunos historiadores opinan que en estos años hablar de la historia de CCOO es equivalente a hablar de la historia del movimiento obrero en general.

Los últimos años de la dictadura y los de la llamada Transición resultaron de una gran conflictividad, con continuas reivindicaciones laborales (debido a la importante tasa de inflación, el crecimiento del paro, los límites salariales) y políticas (libertad, amnistía y Estatuto de autonomía), que se extendían rápidamente y se hacían notar en los calles de las grandes ciudades. La represión rara vez alcanzaba sus propósitos; por el contrario, normalmente agudizaba más la situación. Las últimas elecciones sindicales del franquismo (1975), cargadas de un fuerte componente laboral y político, significaron una victoria abrumadora de las candidaturas unitarias impulsadas desde CCOO, en algunos casos con el apoyo de otras organizaciones, como la USO.

Eran momentos en los que todo cambiaba rápidamente y el sindicalismo tenía que dar nuevas respuestas. La poca voluntad reformista del primer gobierno de la Transición se vio desbordada. Continuamente se conseguían nuevos objetivos que días antes parecían imposibles: no podía preverse ni la velocidad ni los límites de las transformaciones.

La propuesta de CCOO seguía siendo la unidad, y así lo manifestó con la convocatoria de un congreso sindical constituyente, del que debía salir un sindicato unitario abierto a todas las personas trabajadoras, sin distinciones. La propuesta fue mal recibida por el resto de organizaciones sindicales, más interesadas, en aquellos momentos, en remarcar las diferencias de concepción sindical, por aparecer y consolidarse ante la opinión pública.

La nueva realidad llevó a una profunda reflexión en el movimiento de CCOO que dio como resultado la decisión de congelar su voluntad de movimiento unitario y optó por convertirse en una organización sindical estructurada (septiembre de 1976), pero manteniendo el término unitario como objetivo de futuro.

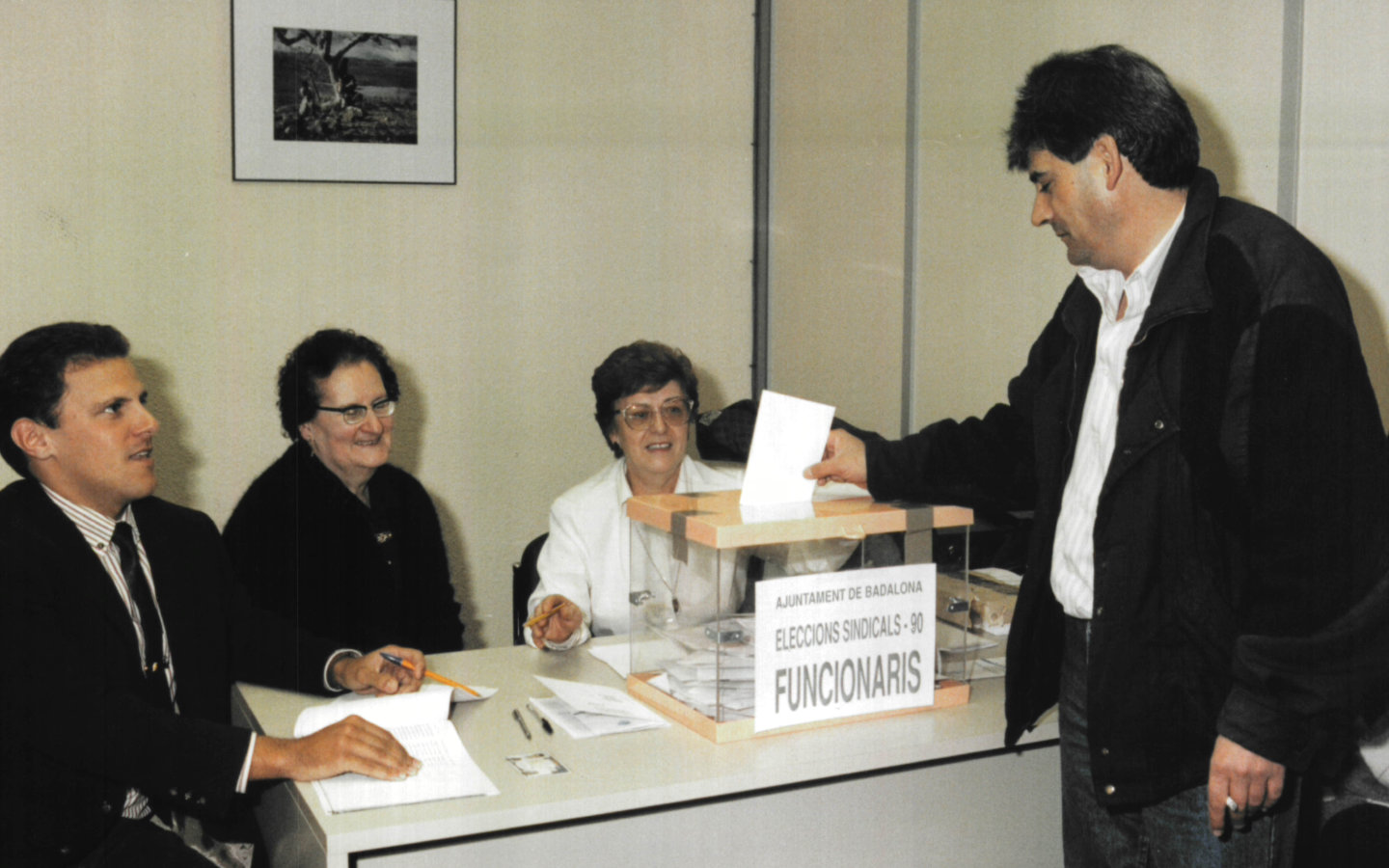

Pocos meses más tarde (abril de 1977) se legalizaron las diversas opciones sindicales, lo que reforzó la voluntad de mostrarse como marcas ideológicas diferenciadas, y se consolidó la división en el mundo sindical. La unidad, sólo defendida por CCOO, no había sido posible. A finales del mismo año se promulgó el Real decreto regulador de las elecciones sindicales democráticas, y aquí sí se impuso la representatividad de CCOO, que logró que este decreto tuviera el espíritu unitario que la organización siempre había defendido. La representación obrera en la empresa estaría en manos de los comités de empresa: se aseguraba así un espacio para la unidad de los trabajadores y trabajadoras desde la base.

Estas primeras elecciones se celebraron en febrero de 1978 y CCOO obtuvo más del 50% de los delegados y delegadas: recogió los frutos de todos los años de trabajo prácticamente en solitario.

Evolución y nuevos retos

El movimiento de las Comisiones Obreras supo cubrir el vacío del sindicalismo democrático, demostrando, con su eficacia, que era el tipo de organización que hacía falta en las circunstancias de enormes dificultades que se vivían. Su crecimiento y consolidación se dieron paralelamente a la lenta, pero imparable, evolución de la sociedad bajo el franquismo, y la rápida transformación sufrida desde 1975 hasta la plena implantación del sistema democrático.

La estructura económica y social se ha modificado muchísimo respecto a hace cincuenta años y lo mismo concepto de clase obrera ha quedado pequeño. En estos momentos hay una gran pluralidad de situaciones, que un sindicato debe afrontar si pretende dar respuesta a los intereses del conjunto de personas asalariadas (tipo de contratación, paro, ETT, autónomos dependientes, técnicos cualificados, subcontratación, salud laboral, integración en Europa, servicios públicos y privados, jubilados, mujeres, jóvenes, inmigración…). Buena parte de los conflictos vividos en los últimos tiempos y que se seguirán sufriendo son los provocados por los efectos del modelo de organización del trabajo y la producción, caracterizado sobre todo por la externalización hacia terceros de los riesgos que genera el mercado y una economía globalizada sin reglas ni contrapoderes.

CCOO mantiene y reafirma su definición deorganización sociopolítica, es decir, con voluntad de trabajar para mejorar todo lo que afecta a los trabajadores y trabajadoras desde una perspectiva laboral, pero también social, como ciudadanos y ciudadanas. La defensa de los valores propios del movimiento obrero de siempre, como la paz, la solidaridad y el internacionalismo, hoy traducidos en una decidida construcción de la Europa social y política y una apuesta por el sindicalismo europeo, el rechazo a cualquier tipo de solución de los conflictos por la vía de las armas con pleno respeto a la legalidad internacional, el apoyo a cualquier pueblo oprimido económica, política o socialmente y también cuestiones ambientales, como la necesaria nueva cultura del agua. La participación ciudadana, con propuestas de recuperación de la memoria histórica, como poner el nombre del presidente Lluís Companys en el estadio de Montjuïc y la oferta de servicios para aumentar las ventajas sociales (cooperativa de vivienda, atención a las personas inmigradas , asesoramiento laboral y para el empleo de la gente en paro, formación, Servicio Lingüístico, vacaciones), son un buen ejemplo.

La independencia de la organización de cualquier tipo de poder, principalmente económico o político, ha sido otro de los objetivos recogidos en los principios fundacionales, que, con el tiempo, se ha consolidado y convertido en indiscutible. Esto no quiere decir que el sindicalismo de CCOO sea apolítico; por el contrario, tiene una clara ideología de izquierdas y, como se ha dicho, apuesta por unos determinados valores sociales. Por tanto, puede y quiere coincidir con otras organizaciones y sumar esfuerzos hacia una misma dirección, sin supeditar, sin embargo, la autonomía sindical a cualquier otro tipo de interés.

Esto se ha puesto de manifiesto en las relaciones mantenidas a lo largo de los años con los diferentes gobiernos, tanto los de ámbito nacional, como los del Estado. Con todos ellos la relación ha sido comparable a la que mantienen los comités de empresa con el empresariado: se ha negociado y firmado acuerdos (acuerdo nacional de formación continua, mantenimiento de las pensiones, reforma del mercado laboral y fomento de la contratación indefinida, varios pactos sobre la Seguridad Social, pacto para el empleo en Cataluña…), pero cuando ha hecho falta la movilización, CCOO ha estado siempre al frente.

En este sentido, cabe destacar las huelgas generales contra determinadas políticas laborales de los gobiernos del PSOE y, posteriormente, cómo se hizo frente a las propuestas antisociales y de reforma del sistema de paro del PP, con una serie de movilizaciones que desembocaron en la huelga general del 20 de junio del 2002 , que supuso un gran éxito de seguimiento del conjunto de trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo de las diferentes ciudades y pueblos de Cataluña. Todas estas actuaciones reflejan sobradamente la capacidad de propuesta, movilización y negociación, las tres patas que forman el eje vertebrador de la actividad sindical.

Así, hoy, CCOO, pese a mantener los principios que inspiraron sus primeras actuaciones, ha sabido convertirse en una organización actual que recoge las necesidades y reivindica mejoras para las distintas situaciones laborales, tanto las más clásicas como aquellas que han ido surgiendo en los últimos tiempos. Su indiscutible arraigo a la realidad nacional catalana no ha impedido profundizar al máximo en los planteamientos internacionalistas, multiétnicos y solidarios, manteniendo la vocación unitaria con la que nació, tal y como se refleja en la enorme pluralidad que las conforma y en el modelo de organización y funcionamiento, en la que la participación es su pieza fundamental.

La respuesta de la sociedad ha sido clara y ha convertido a la CONC en elorganización social con más personas afiliadas y la ganadora de los distintos procesos de elecciones sindicales, en los que siempre ha sido el sindicato más votado, lo que ha significado el reconocimiento legal de sindicato más representativo, con una presencia directa en los centros de trabajo de 23.289 delegados y delegadas, lo que representa el 43,72% y con el derecho a actuar en nombre del 100% de las personas asalariadas. Es por ello que sus ámbitos de negociación y participación han roto el límite estricto de la empresa y del convenio colectivo, para pasar a intervenir en cualquier aspecto de índole social que pueda afectar al conjunto de trabajadores y trabajadoras.

La sociedad se renueva y, como hemos visto, surgen nuevos tipos de conflictos, que, al menos, modifican sus formas. Por tanto, una organización del talante de CCOO, nacida por dar respuesta a unas nuevas necesidades de un nuevo tipo de sociedad, que había sido la impulsora de nuevas formas de lucha y, en resumen, que había renovado el sindicalismo y se encontraba plenamente insertada en el tejido social, debía ser también parte fundamental de esta renovación actual, imprescindible para dar, de nuevo, las respuestas y alternativas adecuadas, afrontando ahora y en un futuro inmediato las consecuencias del agotamiento de un modelo de empresa y de crecimiento económico basado en estrategias competitivas de precariedad y desregulación, no sólo en términos de propuestas socioeconómicas, sino también en el terreno de la acción sindical, para contribuir, desde los diferentes frentes, a la necesaria reforma de la empresa para hacerla más productiva y socialmente más responsable, participativa y sin ningún tipo de discriminación.

Conclusiones

La historia de CCOO, tanto desde su definitiva constitución como desde las primeras apariciones de las comisiones, que se creaban y desmontaban después de haber hecho su servicio, aunque de gran contenido, es relativamente corta a los ojos de la investigación histórica, pero no para miles y miles de personas que han oído hablar de ella toda su vida. Para la gente más joven, afiliada o no al sindicato, se hace difícil pensar que CCOO no ha existido "siempre". Pero realmente es así: se trata de una organización joven y, como tal, abierta a los nuevos tiempos y siempre dispuesta a renovarse al ritmo que lo hacen las necesidades de aquellas personas que desea representar y que representa.

Ahora bien, esta relativa juventud de las siglas CCOO no significa que los principios que representa sean nuevos, al contrario, se basan en la más pura tradición del primer movimiento obrero surgido en Cataluña en el siglo XIX, lleno de influencias anarquistas, marxistas, catalanistas, federalistas y republicanas, que, con independencia de nombres y organizaciones, ha ido evolucionando hasta nuestros días.

CCOO ha sido quien, tras la ruptura y la práctica desaparición de las organizaciones obreras tradicionales, a causa de la Guerra Civil y la represión de la dictadura franquista, supo recoger todos estos elementos y trasladarlos a la nueva realidad que se había configurado y fue capaz de seguir evolucionando, influyendo también en la transformación de la sociedad. La gran pluralidad presente en la creación de CCOO es la mejor muestra que puede encontrarse de esta implicación con las diferentes corrientes presentes en la historia del movimiento obrero catalán.

Ciertamente, no se pueden entender muchos aspectos de la Cataluña de hoy sin tener en cuenta el papel que han tenido y tienen las mujeres y los hombres de CCOO. Actualmente, está claro su papel clave dentro de la sociedad catalana, con una presencia y una influencia decisiva, en diversos ámbitos sociopolíticos y económicos.

Esta representatividad se hace realmente palpable al comprobar cómo su afiliación es un reflejo de la composición de nuestra sociedad: crecimiento de los sectores de servicios por encima del industrial, progresivo aumento del porcentaje de mujeres, gente joven, profesionales, especialistas calificados, trabajadores y trabajadoras en paro y, como fenómeno más destacado, la incorporación de numerosas personas extranjeras.

Ha quedado claro, pues, y los hechos así lo demuestran, que la propuesta de aquellas primeras Comisiones Obreras surgidas de la lucha clandestina ha salido plenamente, ha arraigado y ha sabido adaptarse a las transformaciones de la sociedad. Ha mostrado, además, un muy buen estado de salud que hace pensar en un futuro muy largo. La vigencia y la utilidad de un sindicato general, de clase, nacional y unido de forma confederal con las comisiones del resto del Estado, que da respuesta a las realidades diversas de cada profesión, sector o territorio, pero al mismo tiempo afronta las reivindicaciones y objetivos comunes a todos los trabajadores y trabajadoras, es decir, el modelo sindical que ha representado y representa a CCOO en Cataluña es incuestionable.